Outil d’intelligence collective visant à organiser le « commérage » autour d’un conflit pour éviter les dérives négatives habituelles mais tout en soutenant son objectif premier : transmettre l’information sur un conflit. Le terme utilisé vise à honorer l’impulsion de départ du commérage, qui est un réflexe grégaire rassembleur. L’outil du commérage éthique cherche à donner à ce réflexe une capacité de levier plutôt que de frein dans la traversée de conflit, en gommant les effets de modification de l’information par la recherche de soutien.

Ce qu’on peut garder du commérage habituel

Ce qu’on ne veut pas garder du commérage habituel

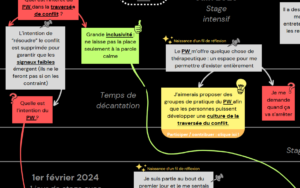

Origines

Le commérage éthique naît lors du stage auto-géré de Process Work en février 2024, lorsqu’un conflit né dans le groupe tente de mène à une tentative de justice communautaire. Pour reprendre le conflit à la racine, nous cherchons à plusieurs un moyen de mettre toutes les personnes du groupe au même niveau de compréhension des événements qui se sont succédés et des différent·es protagonistes concerné·es, pour aller ensuite vers une mise en place d’actions de réparation.

Objectifs

- Mettre tout le groupe au même niveau d’information.

- Éviter que la transmission de l’information se fasse de manière totalement biaisée et crée des clans.

- Éviter de laisser sur le carreau les personnes moins sensibles au non-verbal, avec un fonctionnement neurologique marginal au le groupe, ayant peu de relations dans le groupe (donc moins à même d’avoir reçu des infos) ou ayant peu d’ancienneté dans le groupe.

- Canaliser l’information pour qu’elle éviter qu’elle ne se déforme et produise des escalades d’interprétation propice à perpétuer les conflits.

- Conscientiser le flux d’information et comment il se fait.

Quand ?

A utiliser lorsqu’un conflit a émergé dans un grand groupe dans lequel tout le monde n’a pas accédé à toutes les informations (« j’étais aux toilettes », « la moitié du groupe était parti faire un autre atelier », « c’était sur la pause », « ça fait trois mois et je viens d’arriver dans le groupe », etc.).

Qui ?

- Les rapporteur·euse(s) : personne(s) qui se sent(ent) capable(s) de tenir une impartialité. Va écouter chaque partie du conflit (polarité), « rédiger » un rapport et le porter en plénière.

- Les polarités : personnes qui se sentent concernées ou impactées par le conflit.

- Le public : personnes qui se sentent assez extérieures au conflit mais le côtoient parce qu’il existe dans leur groupe.

Comment ?

- Un·e rapporteur·ice se nomme,

- Iel va chercher les polarités,

- Iel les rencontre et les écoute pour cerner les propos,

- Iel constitue un rapport,

- Iel repart à la rencontre des polarités pour leur faire valider le rapport,

- Iel présente le rapport en plénière en présence des polarités.

Laisser un commentaire